『ハードディスクの知識と実務』を読んで以来、ずっと楽しみにしてた「パソコン解体」やりました。

もちろん、パソコンをまた組み直し再利用するという計画だったので壊さない程度に分解しました。なので、基板やら、のっかっているトランジスタ・ダイオード・抵抗などには一切触れないように注意しました(パソコン使えなくなったら触りたい)。結果、無事生き残ることができたので、安心してLinux使えます。

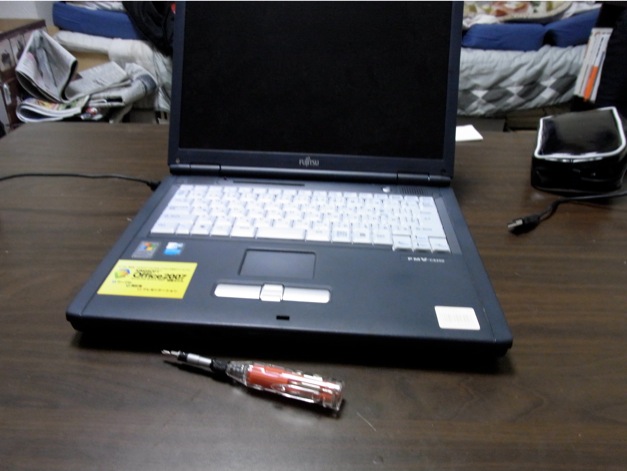

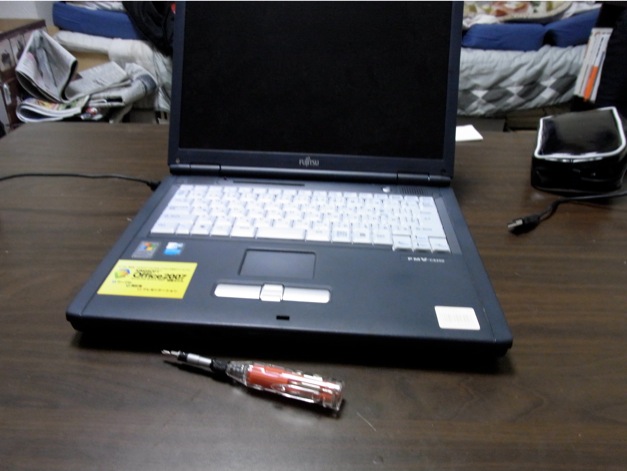

パソコンの紹介

まず、パソコンの紹介です。

僕は、Mac愛好家なのでWindowを使ったことがありませんでした。ただ、バイト先でWindowsを使うので慣れなきゃ、ということで中古PC買ったのですが使いこなせないうちにお蔵入りになった可哀想なPCです。(やっぱWindows分かんない!で諦めた・・・)

富士通のFMV-C8200です。

http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/blb0504/c8200/

メモリが256MBでは何もできない!と思って、メモリを拡張してもらいました。お蔵入りになるんだったら、Macで ”Boot Camp” 使ってWindows使えば良かったと後悔していたのですが、ここでまさかの活躍。といっても分解されるだけなんですが。

その下にあるドライバは、今回PCを分解するために使われたものです。

PCを分解する

・まずはじめに

電源を抜いて、PCの裏にあるバッテリーを外しておきましょう。

手は清潔にして、しっかり乾かしておきましょう

・キーボード上部の部分を外す

まず、裏面のネジは全て外しておきました。キーボード上部のスピーカーの隣にゴムパッキンがあるので、とってネジを外します。画面を180度に開いて、ヒンジカバーを外します。

・キーボードを外す

中は両面テープで固定されているので、気をつけながら外します。

・キーボードの真下です。

上の写真のフラッシュメモリを拡大してみました。

SSDにはSamsung製のMLC NAND型フラッシュメモリ「K4H511638B-TCB3」

書き込みや消去を高速に行える記憶装置です。やはりSamsung強し。個人的には東芝であって欲しかったです。

・パソコンの表面のカバーを外す

キーボードに続いて表面のカバーを全て外してみました。

気付くこと:ドライブが多いとかなり場所を取るんだな・・・

ドライブをかなり外すことで、軽量化を成功させたのがMacAirなのかな。(ちなみに、MacのPCはこういった組み立て方とは大きく違います)

内蔵されているハードディスクです。

・裏面のカバーを外す

ここで、メモリの増設を行います。

他のWindowsPCがどうなのかは分からないのですが、FMV-c8200では、1GBまでのメモリ増設ができます。ぼくは、購入時に512MBのメモリ増設をしています。

最後に

最後に

組み立て直したが、ネジが5本余っている・・・。不思議現象ですね。でも無事に使えるので良かったです。これからLinuxをインストールして動かすことにします。

お蔵入りは可哀想なのでなるべく使ってあげます。

ものすごく楽しかったです。ハードディスクについての知識が増えたと思います。心残りは、もっと分解したかった・・・。ただ内部を見ただけ、って感じでした。新しくPC買ったりしたら、さらに分解して、手にとって見ていきたいです。

PCを実際に作ってみたいとは思うのですが、今は市販のPCの方が軽いし使いやすいみたいですね。